推しアイデア

遠隔会議の「そこじゃない、右上のボタン!」のもどかしさを解消する、画面直接描画ツールです。指示出し側はブラウザから、受ける側はデスクトップアプリを介して、相手の画面上にオーバーレイで落書きやレーザーポインターを表示可能。登録不要ですぐに使える「速さ」にこだわりました。

遠隔会議の「そこじゃない、右上のボタン!」のもどかしさを解消する、画面直接描画ツールです。指示出し側はブラウザから、受ける側はデスクトップアプリを介して、相手の画面上にオーバーレイで落書きやレーザーポインターを表示可能。登録不要ですぐに使える「速さ」にこだわりました。

テーマ「SPARK」から「速さ」に着目。チーム開発中、画面共有越しに「右上のボタン!」と口頭で指示しても伝わらず、時間を浪費する課題がありました。このコミュニケーションロスをなくし、開発スピードを加速させるため、直感的に画面を指し示せるツールを開発しました。

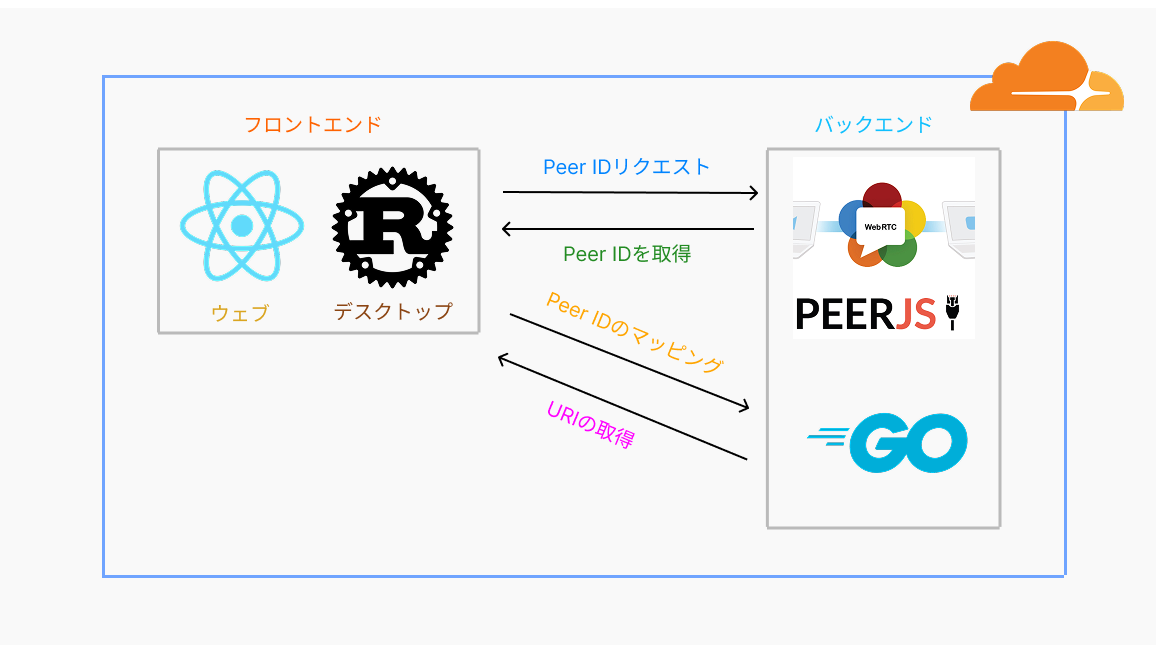

描画側はオーバーレイ実現のためRust、指示側はReactを採用し、異種プラットフォーム間をPeerJSで繋ぐハイブリッド構成です。認証サーバーはGoで実装し、バックエンドはDocker化してProxmox上で稼働。技術選定でも「速さ」と「機能性」を両立させました。

ダウンロードはこちら:https://grease-trace.kirimaru.org/

テーマの「SPARK(光・電気)」から連想した「速さ」。 そこから**「開発におけるスピード」**に着目したとき、私たちのチーム開発でよく起きるタイムロスが話題になりました。

「その隣のボタン!」 「右上のボタン押して、そこじゃないもっと右上!」

遠隔で画面共有をしながら指示を出す際、このようなやり取りで時間を浪費してしまうこと、ありませんか? 私たちはこのコミュニケーションコストを「速さ」で解決するためにプロダクトを開発しました。

相手の画面に、遠隔で落書きができる「grease-Trace」

指示出し側はWebブラウザから、指示を受ける側はデスクトップアプリを介して接続し、画面上に直接オーバーレイで描画を行います。

WebとデスクトップアプリをPeerJSで繋ぐハイブリッド構成を採用しました。各領域で「速さ」と「体験」を最大化するための技術選定を行っています。

「常駐しても重くない、現代的なデスクトップアプリ」 受信側アプリには、軽量で高速なフレームワークTauriを採用しました。 Electronと比較して圧倒的にバイナリサイズが小さく、メモリ使用量も少ないため、開発者のPCリソースを圧迫しません。 UI構築にはReact + TypeScriptを使用し、Web側と技術スタックを統一。 一方で、ウィンドウの透過処理や、マウス操作を裏側に流す**「クリックスルー」の制御はバックエンドのRust**で実装し、パフォーマンスと安全性を担保しています。

「伝えるための表現力」 指示出し側はReactで構築し、Canvas操作の自由度を高めました。 単純なペン描画だけでなく、正確な指示のための「円描画」、イメージを伝える「画像配置」、一瞬の注目を集める「レーザーポインター」など、エンジニアのコミュニケーションに必要な機能を網羅しています。

「ハッカソンだからこそ、学びの機会に」 バックエンドにはGo言語を採用し、アーキテクチャにはClean Architectureを導入しました。 バックエンドのタスクが少なく、すぐにタスクが完了してしまいそうだなと感じたので、簡潔に終わらせるのではなく、チームメンバーの一人が興味のあったクリーンアーキテクチャを採用しました。 また、通信にはWebRTCラッパーであるPeerJSを採用し、サーバー負荷を抑えた低遅延なP2P通信を実現しています。 また、問題として、P2Pは、大学や企業などの厳しいネットワーク環境(NAT)では繋がらないことがある」という問題です。

私たちはこれを解決するため、OSSのTURNサーバーであるCoturnを自前で構築しました。 STUNサーバーだけで接続できない場合でも、自前のTURNサーバーを経由させることで、「どんな環境でも確実に繋がる」堅牢な通信網を確保しています。

https://github.com/toma1128/GreaseTrace-backend

「柔軟でセキュアな基盤構築」 バックエンド環境はDockerでコンテナ化し、Proxmox上の仮想サーバーで運用することで、リソース管理の柔軟性とポータビリティを確保しました。 また、外部公開にはCloudflare Tunnelを採用。ルーターのポート開放を行うことなく、セキュアかつ高速にサービスを公開するネットワーク構成を実現しています。

配布用の公式サイトはパフォーマンスを最優先し、Astro.jsを採用しました。npmエコシステムを活用しながら、軽量で高速なWebサイトとして構築しています。 https:grease-trace.kirimaru.org/

本プロジェクトでは、以下の用途でAIを活用しました。

「面倒なフローを極限まで削ぎ落とす」 アプリのインストールが必要な側(Receiver)であっても、「ユーザー登録」や「ログイン」といった手間を一切省きました。

アプリを起動してIDを共有するだけで即座に繋がる設計にすることで、「今すぐ画面を見てほしい」という開発現場のスピード感を損なわないようにしています。